こんにちは!

信州上田の大野です。

先日、クルミドコーヒーの影山さんがくるみの収穫のついでに上田に寄ってくれたお話を書きました。

その影山さんは2016年9月26,27日の2日間、東御市にある「サンファームとうみ」にくるみの収穫に行くと言っていて、「くるみの収穫ってどんなんだろう?」と興味が湧き、行ってみることに。

2016年9月27日。

首がジリジリと焼ける感じのする、めちゃくちゃ天気の良い日。

その日に得た、忘れられないかけがえのない感覚について。

サンファームとうみって?

サンファームとうみでは、主にくるみ・ぶどう・リンゴなどを栽培しています。

昭和36年に長野県の農業試験場として設置され、平成6年から町に有償で譲渡、今日にいたる。

くるみを後世に残すことも使命であり、世界各地の様々な種類のくるみの木がありました。

晴れていたこともあり、まあとにかく景色が美しく、活き活きとした命が溢れ、

くるみってどうやって木に生って(なって)いるか知ってる?

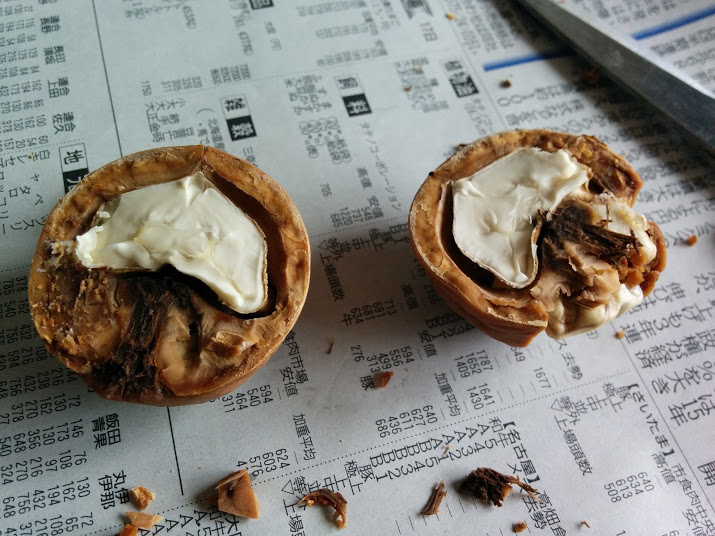

ぼくは、くるみってあの殻の状態で木に生っていると思っていました。

知ってました?

実の中にくるみが入っているのです。

くるみの収穫ってどうやってやるの?

サンファームとうみで行なわれているくるみの収穫はとても原始的です。

くるみの木の下にビニールシートを引き、竹の棒でくるみの木を叩きます。

アメリカのくるみの収穫方法

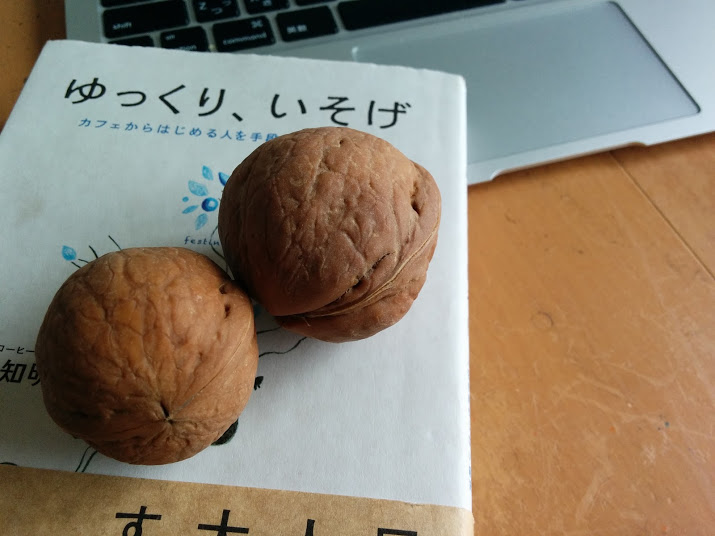

影山さんの著書、『ゆっくり、いそげ ~カフェからはじめる人を手段化しない経済~』から引用します。

栽培地を大規模集約化し、実を落とすのには「ツリーシェイカー」と呼ばれる機械を使う。

巨大万力のようなもので木の幹を挟み込み、ぐわっと揺さぶって落とす。

落とした実は、巨大掃除機のような機械でぐおっと吸い集める。

吸い集められた実はトラックで共同洗果場に運ばれ、洗われ、種(殻付きクルミ)の状態となって出てくる。

仕上げに、巨大ドライヤーみたいな乾燥機でぶおっと乾かして、出荷可能な状態となる。

結果として、カリフォルニア産のクルミは、日本国内で手に入れる場合でも1キロあたり1000円くらい。かたや国産のクルミは1キロ3000円にもなる。彼我の経営効率には歴然たる差がある。

アメリカの収穫方法を想像すると・・・・・・

サンファームとうみで行なわれているくるみの収穫方法と比べると、その効率には雲泥の差がありそうです。

従来の社会システムが求める「経営効率を第一に考え、効率を上げること」だけを「正しい」とするならば、アメリカのやり方は「正しい」となり日本のやり方は「正しくない」となるかもしれません。

「正しい」くるみの収穫方法とは?

影山さんは、『ゆっくり、いそげ ~カフェからはじめる人を手段化しない経済~』の中で、こう続けています。

ただぼくには、この過程でどうしても、目的と手段とが入れ替わってしまっているように思えてならない。

ちょっと極端な想像かもしれませんが、もしもサンファームとうみが従来の社会システムが求めている「正しい」くるみ収穫をしていたら、

・

・

・

・

・

ぼくは今でも「くるみは殻のまま木に生っている」と思っていましたし、

あの場所で美しい景色や空や生命の力をを感じる時間もなかったし、

虫に食われた梨がむちゃくちゃ甘い!ということも知らなかったし、

何より!産地でしか味わえない甘くてクリーミーな「生くるみ」を食べることもできなかった!

と思います。

くるみ収穫を通じて得た「忘れられない、かけがえのない感覚」は、サンファームとうみの方々が経営効率を上げることだけを「正しい」としていたら、得られなかったものかもしれません。

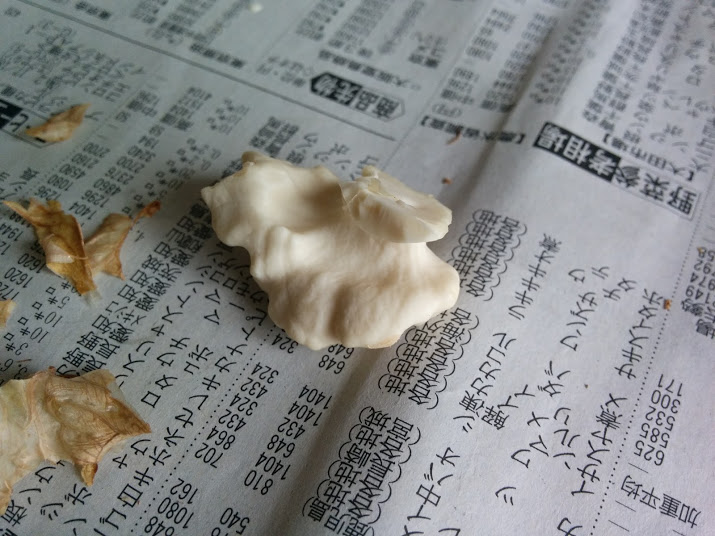

生くるみ

あ、そうそう。

書き忘れそうでしたが、「生くるみ」めちゃくちゃおいしんです!

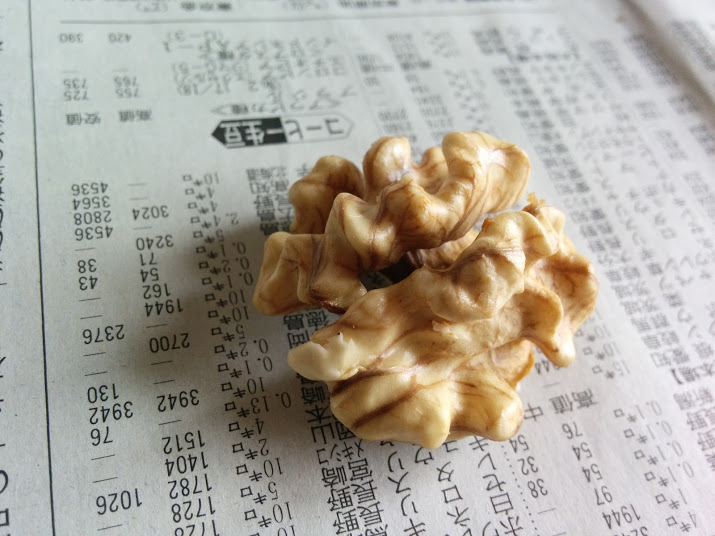

種の中身の食べられる部分を「仁(じん)」というのですが、乾いたくるみはその仁を覆う皮が張り付いていて、むくのは容易ではありません。

ですが、とれたての生くるみはまだ皮がしっとりしていて、ペリペリとむけるんです。

苦味のある皮付きくるみも美味しいのですが、全く苦味のない生くるみはまた格別でした。

産地でしか味わうことのできない「生くるみ」を食べることができて幸せでした!

まとめ

豊かな自然の中にいると、美しいものを美しいと感じる力を取り戻せます。

「良いものは良い」と素直になれる。

毎日できなくても、定期的に「自分」を取り戻す時間は、社会の中で強く生きるために必要なことだとわかりました。

サンファームとうみ、東京に住んでいる影山さんに教えてもらうくらいですから灯台下暗しですね笑。

信州には、豊かな時間を過ごせる場所がまだまだたくさんありそうです。

あなたには「自分」を取り戻す時間、ありますか?

もしかしたらその時間は、豊かな自然の中にあるかもしれません。

※注意事項

ちなみに、サンファームとうみさんは一般開放されている農家さんではなく、ふらっと行って、見学したり、農業体験ができるわけではありません。

もし本気で行きたければお問い合わせをしてからにしましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

それではー!