こんにちは。

1年前まで、コーヒー豆は最初から茶色いと思っていた大野です。

ひょんなことから家で焙煎をはじめることになり、いまではコーヒーの生豆を仕入れて、ハンドピックして、1週間に1度は自家焙煎しています。

家で焙煎、はじめた理由

さてさて、ぼくは2017年の秋くらいから自家焙煎をはじめたワケですが、そのいきさつについて少し書こうかと思います。

それは、「バターコーヒー」なるものを毎朝飲むようになったからなのです。

バターコーヒーとは?

バターコーヒーをつくるうえで重要なのは、

①カビ毒なしコーヒー豆

②グラスフェッドバター

③MCTオイル

の3つです。

これらをブレンダーで強力に混ぜ合わせることでバターコーヒーが完成するわけなのですが、何でそんな面倒なことをはじめたのかというと、

●カビ毒がないうえに抗炎症作用のある素材を摂ることで、体や脳の炎症を抑える

●良質な脂肪を摂ることで、空腹感を適度に抑える

●MCTオイルを摂ることで、内臓脂肪を効率よく燃焼する

これらによって、1日の糖質摂取量を減らして血糖値の急激な上昇を抑えたり、カビ毒をなるべく摂らないようにして毎日脳みそがスッキリした状態で活動したりしたいと思ったからでした。

<参考記事>寝ながら脂肪を燃やし目覚めたら集中力をマックスにする「バターコーヒー」の作り方。

カビ毒なしコーヒー豆の入手のみが不確実

②グラスフェッドバターと③MCTオイルは、アマゾンでポチっとすれば簡単に入手できます。

でも、①カビ毒なしコーヒー豆は入手が難しい。

というのも、

・そもそも焙煎後のコーヒー豆は茶色くなっていてカビがあるかないか見分けはつかない。

・購入しようとしているコーヒーショップがどの程度の品質のコーヒー生豆を扱っているかわからない。

・購入しようとしているコーヒーショップがカビ豆除去するためのハンドピックをどれくらい丁寧にやっているかはわからない。

から。

<参考記事>一番大事なのは味ではなく「カビ毒なしコーヒー豆」を手に入れることだった。

自分の家で焙煎にチャレンジ

そこで「じゃあ自分でやってみるか」と、自分でコーヒー生豆を購入し、ハンドピックして、焙煎してみたのがそもそものはじまりでした。

カビてるコーヒー豆ってどんなんなってんだ?とか、それを取り除くことは可能なのか?とか、焙煎なんて素人にできるのか?とか、自分で確かめてみることにしたんです。

<参考記事>カビ毒なしコーヒー豆を手に入れるもっとも確かな方法

そしてここから、自家焙煎の旅がはじまりました。

面倒くさがりな人が自家焙煎を継続する方法

まずはじめは家のガスコンロを使ってやってみました。

生豆を購入しホームセンターでザルを買ってくればすぐできるので、「とにかくすぐに焙煎してみたい!」という場合はやってみましょう。

でも、面倒くさがりの大野にはちょっと継続できないレベルでした…

20~30分ずっとコンロの前に立ち、その間ずっとザルを持ちながら豆をかき混ぜて続けなければならず。

夏だととにかく暑いし、チャフ(焙煎したときにコーヒー豆の薄皮がはがれて宙を舞います)でコンロ周りは汚くなるし、ザルを持ってかき混ぜ続けるのは手が超疲れる……

そして、うまくやらないと焼き加減に大きなバラつきが出てしまって、焙煎ってむずかしーなぁってヘコむんです。

そこで、面倒くさがりのぼくは「誰でも簡単にラクに、家で焙煎ができる方法はないものか?」と考えて、調べて、これを購入しました。

それでは、なぜこの家庭用焙煎機がイチ押しなのか説明していきまね。

イチ押しポイント1:チャフが飛び散らない!

この焙煎機はヒーターで熱を発生させ、風を起こしてコーヒー豆にあてて焙煎する「熱風式焙煎機」です。

コーヒー豆を焼いている過程で「チャフ」というコーヒー生豆についている薄皮がはがれるのですが、この焙煎機ですと熱風によってチャフが飛ばされ、それが隙間をぬってチャフ箱の中にたまっていく構造になっています。

本体から外して、

フタを外して、

チャフを出します。

カンタンです。

イチ押しポイント2:焙煎中でも温度・時間の設定を変更できる!

家のガスコンロで焙煎する場合、温度調整が容易ではありません。

火力、火と豆の距離、火の揺らぎ、火の偏り。

火力はガスコンロのつまみでガス量を調整し、焙煎用の網を上げたり下げたりしながら距離を調整し、火が極力揺らがないように火の周りを囲い、部分的に偏らないように網を動かしながらもう片方の手で豆をまぜながら…

自分の手と感覚で調整しながら絶妙な状態で焙煎していくという匠の技です。

家庭用焙煎機「ジェネカフェ」なら、多少の誤差はあるものの、目に見える基準を持つことができます。

写真の赤いツマミが温度調整、青いツマミが時間調整、デジタル表示の上が温度、下が時間です。

温度を測定しているのはおそらく、ヒーター近くの温度で、豆が回転しているドラムの部分の温度はもう少し低いと思われますが、豆にどれくらいの熱があたっているかの分かりやすい目安となります。

イチ押しポイント3:まったく疲れない!

イチ押しポイント1,2で紹介した通り、焙煎を網でやる労力とジェネカフェにセッティングして温度と時間の調整をする労力では、歴然の差があります。

面倒くさがりのぼくにとって、継続していくためにはこれが一番重要なポイントでした。

イチ押しポイント4:色と匂いが同時に確認できる!

一回だけ東京の町田でやっている焙煎教室に行ったことがあります。

焙煎機、カッコイイですよねぇ。いつか必ず手に入れます。

そこでは業務用の焙煎機を使って勉強したのですが、焙煎がいい具合かどうかを最終的に確認する方法は「豆の色と匂い」だと教わりました。

業務用の焙煎機は中が見えないし、ダクトがついていて匂いも一緒に換気扇に吸われていきます。

焙煎を完了させるタイミングを見極めるために、豆が回転している部分にささっているスプーンに乗った豆を、いったん機外に取り出して、豆の色と匂いで焙煎具合を確認していました。

ジェネカフェでは、豆が回転するドラムが透明で中が見えるようになっていて、排気口から匂いを確認することができます。

この構造のデメリットは、大量の豆を焙煎したり深煎りしすぎたりすると煙が大量に発生するので、焙煎した豆を販売するなど業務用に使うには物足りないということ。(ジェネカフェでは1度に焙煎できる量は200g)

でも、自分の家で楽しむ分には十分の量です。

イチ押し家庭用焙煎機「ジェネカフェ」の使い方

ジェネカフェの使い方と、ぼくなりの焙煎方法について簡単に説明します。

まず、生豆を200gハンドピックしておきます。

<参考記事>カビ毒なしコーヒー豆を手に入れるもっとも確かな方法 | シンプリーライフ

それをドラムに入れます。

本体にセットして温度と時間を設定します。

赤いツマミが温度、青いツマミが時間です。

赤いツマミを上から押して、スタートです!

オレ流ジェネカフェ焙煎方法

ぼくの場合、初期設定は「温度:200℃」「時間:30min」にセッティングしてスタートボタンを押します。

豆の状態(大きさや水分保有量など)にもよりますが、10分ほど経つと色が緑から薄い茶色に変わってきて、豆を煎ったときのようないい香りがしてきます。

そこで赤いツマミを回して「温度:235℃」に設定。

そこから8~10分すると、「1ハゼ」というのがはじまります。

「1ハゼ」とは1回目の「ハゼ」のことで、パチパチと豆がはじけるような音がしていたらそれは「ハゼ」ています。

ハゼ音がしなくなってきたら、いったん「温度:220℃」に下げて、コーヒー豆を2分ほど休ませてあげます。

2分ほど経過したら「温度:235℃」に戻します。

しばらくすると、またパチパチとハゼ音が鳴りはじめます。これが「2ハゼ」。

2ハゼがしはじめたら音と匂いに注意深くなってください!

音が落ち着き、排気口から出る熱風に「刺激臭」的な匂いがなくなったら赤いツマミを上から押して、ストップします。

ジェネカフェはストップボタンを押した後、ヒーターが60℃になるまでファンを回して冷却するため、機械は動き続けます。

その間も焙煎は進行してしまうので、そこらへんも考慮してストップボタンを押すタイミングを見つけます。

電源を切っちゃえば途中で止めることも可能ですが、ぼくは止めずに流れに任せています。

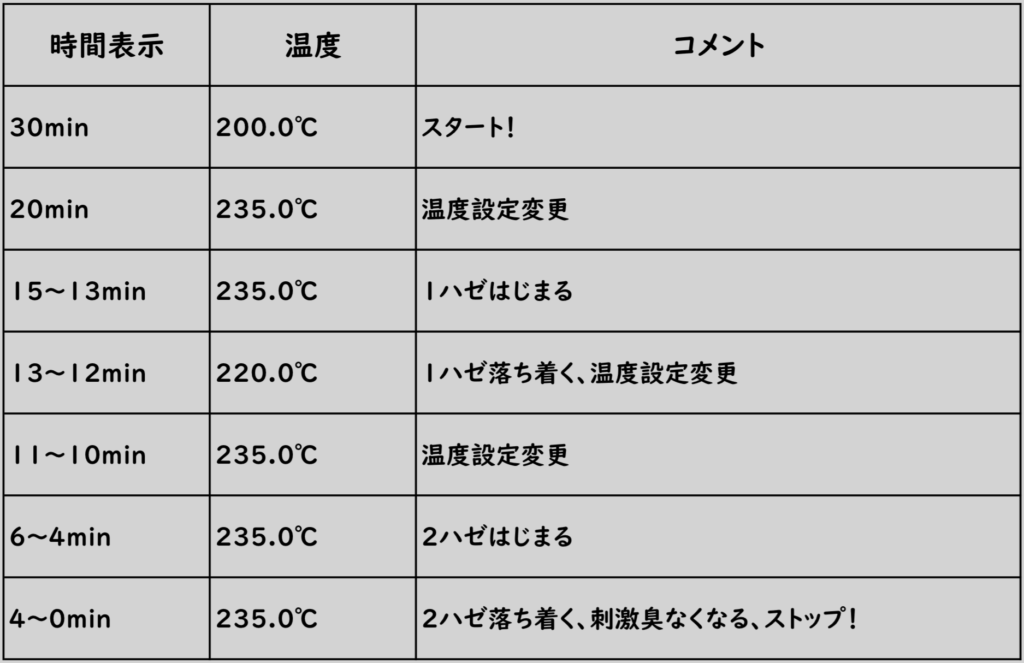

表にするとこんな感じ。

この表は、目安と考えてください。

そのときの気温や豆に含まれている水分量によってハゼのタイミングは変化します。

このままやればうまく焼けるというわけではありません。

自分の目と鼻と勘を頼りに、自分なりのベストな温度と時間とタイミングを見つけてください。

ちなみにぼくが重要視しているのは、

・酸味(すっぱさ)をほとんど感じない

・ノドを通ったあとに口に渋み?みたいなものが残らない

です。

毎回毎回うまくいくわけではないのですが、思っていた味になったとき、美味しくできたときは最高にうれしいです!

焙煎の参考になる本

この2冊、とてもわかりやすかったです。

中川ワニさんの本は、焙煎が進んでいく工程を豆の色が変わっていく写真付きで説明してくれています。

やったことがなくても「よし!やってみよう!」という気にさせてくれる、すぐ行動する力を与えてくれる本だと思います。

小野善造さんの本は、焙煎の基本と業務用焙煎機を使ったときのテクニックを説明してくれている、焙煎のプロを目指している人向けの本だと思います。

特にぼくが勉強になったなぁと思ったのは、小野さんの本の中にある「ハゼ」についての説明。

引用させていただきます。

●ハゼ

漢字で書くと「爆ぜ」。

焙煎進行中に加熱され、乾燥していく豆が膨張していき、化学反応が起きて、味を構成する成分と同時に水蒸気や二酸化炭素などの揮発成分が作られていきます。

やがて、これら蒸気(ガス)の内圧に耐えられなくなり、ほぼ一定の温度になるとバチバチと音を立てながら豆の組織が破壊されていきます。(1ハゼ)。

その後、一時、音は落ちつきますが、豆は膨張を続け、煙を伴い、ピチピチと小刻みな音をさせて豆の細胞が加熱によって壊れていきます。(2ハゼ)。

この説明のおかげで、「ああ、コーヒー豆がパチパチ言うのは、ぼくがあまり好まない味の成分をガスにして出しているのか」とイメージできるようになり、「刺激臭はガスだ。ガスが抜けきるまで焼こう。」という方針にしました。

合っているか間違っているかは定かではありませんが、これのおかげで断然成功率が上がりました。

まとめ

自宅で焙煎は面白いです。

ぼく的には焙煎しているときの、あまーい香りと焦げている香りが混ざり合っている匂いが、なんともたまらなく幸せな気分になるのでやめられません。

面倒くさがりのぼくでもずっとやれています。

コーヒーを毎日飲むのなら、生豆の方が断然安いので、長期的に見れば間違いなくコストダウンになります。

毎日豊かな気持ちで過ごしましょう^ ^

それではー!